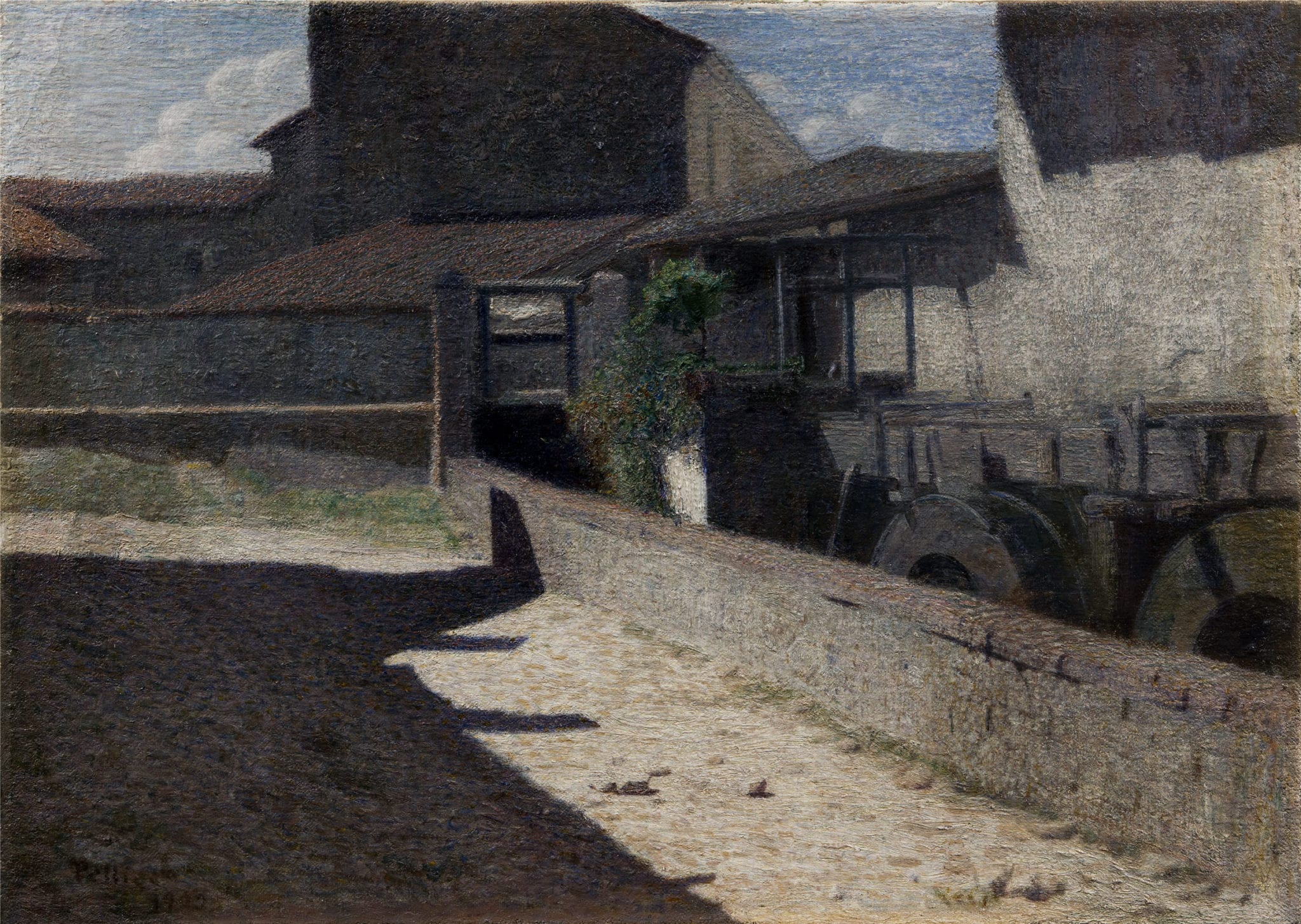

Scatena un mesto putiferio agostano l’affaire della collocazione nel Museo del Novecento all’Arengario in Piazza del Duomo a Milano del celeberrimo Quarto Stato, ultima variante – dopo una serie di “fasi”, per certi versi forse migliori di questa – di Ambasciatori della Fame e Fiumana (quest’ultima visibile alla Pinacoteca di Brera) dell’artista Giuseppe Pellizza da Volpedo, buon pennello divisionista e simbolista dal forte sentimento civile creatosi agli albori del socialismo italiano a cavallo fra XIX e XX secolo.

Il telone è sottovetro, bersagliato da lame di luce riflessa dalle molte aperture verso l’esterno di quell’impossibile sito, inadeguato contenitore per la straordinaria collezione di arte del ‘900 che Milano potrebbe offrire al mondo. L’opera è letteralmente conficcata in un loculo di poco agio, passante verso il ristorante Giacomo all’Arengario nato non per il Museo ma per la tout Milano su concessione del Comune.

Devo ricordare che l’attuale postazione del Quarto Stato è parte integrante del progetto dell’architetto Italo Rota e costituì uno dei principali motivi – si dice – della sua vittoria per l’appalto di ristrutturazione dello spazio espositivo.

Aldilà di queste considerazioni il cui livore non troppo velato è bene ogni tanto stia a freno, rimane il fatto che l’opera di Pellizza, collocata dov’è ora:

a) esula dal percorso museale propriamente detto: vi si accede dalla salita esclusiva al ristorante, e, sapendo della sua esistenza, il visitatore non avrà necessità di acquistare un biglietto per vederla. E’ un male? Non direi. Resta il fatto che qualche avventore non coltissimo in piena soirée all’ultimo livello, salendo l’elicona in brivido da vertigine azzurrina, potrebbe meravigliarsi che un quadro di cotale importanza (dichiarata dal cartellino didattico) sia esposto nel boudoir di una locanda chic e magari chiedersi perché il raffinato Giacomo abbia scelto come brand image dei poveri cristi che certamente mai gustarono il delicato sapore del branzino all’acqua pazza.

b) non si riesce “umanamente” a osservare: troppo ravvicinata la tela a chi guarda per coglierne la potenza espressiva, troppo contrastata dai bagliori dei mille riflessi (questione che riguarda molte tele anche all’interno del Museo del Novecento), troppo imbucata in spazio costretto che ne deprime l’effetto di poderosa avanzata della massa privata del diritto di esistere quale forza partecipe della Società tutta. Ma, se vogliamo davvero essere onesti, la precedente dimora a Villa Reale (all’interno della Galleria d’Arte Moderna in Palestro), era fors’anche più negletta e non mi risulta, ahimé, che i Milanesi o i loro temporanei ospiti si stracciassero le vesti davanti ai tanti giorni di impossibilità di visita per mancanza di personale, per chiusura parziale delle sale, per prestiti cospicui che spezzano la continuità del percorso storico. Il Quarto Stato è più “visto” oggi o un anno fa?

c) per molti, è incompatibile con il tessuto del percorso storico del Museo che dovrebbe aprirsi più correttamente con le avanguardie del ‘900: dal punto di vista della scuola, dello stile e della sua ideazione, il Quarto Stato compete più all’arte del secolo dell’Unità d’Italia. Benché, laddove si consideri il contesto sociale che portò alla costruzione delle collezioni oggi in deposito del Museo del Novecento, forse non è peregrino aprire un percorso artistico scandito nei propri parametri qualitativi da una nuova comunità con il simbolo di un’arte che si fece sempre più portatrice di istanze collettive, piuttosto che con il calendario alla mano.

In fin dei conti, Pellizza – simbolista nella poetica, divisionista nella tecnica e idealista nello spirito – avrebbe anche potuto accettare una tale collocazione della propria fatica che ben sintetizza la posizione in cui viene confinato, in ogni tempo, chi possiede solo la forza delle proprie volontà e determinazione.

Quell’aia che fa da sfondo all’avanzata dei disperati rivela i profili delle povere case di Piazza Malaspina a Volpedo, nell’Alessandrino, già riprese in un magnifico olio di dimensioni contenute del 1892 che anticipa, visionario, certe mani, ancora norditaliche ma intrise di colto “centralismo”, di almeno trenta-quarant’anni anni posteriori. La grande marcia non riesce a nascondere, malgrado il taglio drammatico, la dimensione realistica e angusta del luogo di campagna, le modeste proporzioni della bianca strada sterrata pestata dai calzari lerci dei manovali, dagli zoccoli dei contadini, dai piedi nudi dei villani. E’ da questa contrapposizione forzata di volumi incongrui, nonché dall’ulteriore giustapposizione fra costruzione compositiva riverberante il maturo Rinascimento e soggetto volutamente anti-eroico, che la massa può esplodere in tutta la sua prorompente efficacia dal limite fenomenico della tela.

Nella Fiumana di Brera del 1896 – al Quarto Stato precedente di cinque anni e di architettura ancor più dichiaratamente simbolista – e nel successivo bozzetto preparatorio Cammino dei Lavoratori del 1898 la metafora della narrazione è sottolineata dai cieli tempestosi di sfondo (oscurati nel quadro dell’Arengario), i cui toni vividi e foschi rimandano a mille stilemi coloristici della storia dell’arte lombarda dal Quattrocento sino a Morlotti. Per non parlare, in pittura, di certi blu violacei di Frangi che ancor oggi emergono prepotenti nelle sue opere migliori e riprendono un tema legato alla speranza di equità sociale mai interrotto fra la gente e l’arte di questi luoghi.

Ma, tornando a noi, l’Assessore alla Cultura della nuova giunta milanese, Stefano Boeri, ha motivo di accendere la querelle intorno all’attuale collocazione del Quarto Stato?

Condivido la perplessità intorno alla poco intelligente installazione che dovrebbe però farsi portatrice di un approfondimento sulla scelta di un sito così improprio per le immense collezioni milanesi d’arte del XX secolo.

Qualcuno che lesse qui le mie opinioni in merito sa che avrei preferito – come doveva essere sulla carta sin dagli anni ’70 dello scorso secolo – un “grande” Palazzo Reale, svuotato dalla burocrazia inutile alla bisogna, e rimpolpato assai più gradevolmente da arte figurativa proveniente dalle donazioni guidate dal sentimento civile e dall’amore per la Città che costellarono il secondo dopoguerra. Lo scopo era costruire una grande collezione civica permanente.

La Milano del Socialismo “rampante” (così lontano dai sogni di Pellizza) della seconda metà degli anni ’80, invece, sceglie cartelloni spettacolari costellati da troppe mostre temporanee e in parte rinuncia a una politica culturale di più vasto respiro. Sceglie per i luoghi principali della cultura l’effimero (ancorché – in qualche caso – di ottima qualità), che potrebbe essere sempre collocato altrove in Città, e volge altrove il sentimento collettivo che fece della Capitale lombarda ciò che era sino a qualche tempo fa.

Milano, oggi, è l’Arengario, infiocchettato alla bell’e meglio da una cultura fondata sulla contaminazione delle funzioni e dei titoli pubblici con lo scopo di mostrare un muscolo (da palestra trendy del Centro, per manager in astinenza da squash o pilates) che, al primo braccio di ferro, s’è afflosciato.

Che dovrebbe fare Boeri, allora? Cosa significa, considerando il simbolo, lo spostamento di un’opera, che comunque quasi mai fu al centro della curiosità del pubblico, oggi mal collocata all’interno di un Museo mal concepito?

Prenda egli spunto da questa modesta nota, se avrà mai tempo e voglia di leggere: lasci perdere la questione.

Pensi, Stefano Boeri, a ciò che si può davvero fare per un’Italia che osserva oggi Milano con attenzione perché attende una paurosa débacle o confida, come il buon senso bipartisan pretenderebbe, in una vera rinascita anche da scarne ceneri.

La cultura e l’arte italiane sono da anni il paravento aggraziato di coloro che, nel secondo crollo di Pompei (il più disonorevole), litigando panza in fuori, scaricano il barile dorato da cui attinsero a piene mani esautorando i veri esperti. Il Quarto Stato, confinato improvvidamente in un ingresso di ristorante (e pur lasciato alla pubblica visita), è l’emblema di Amministrazioni che dettarono i contenuti culturali la cui povertà progettuale oggi vediamo ricadere su se stessa.

Ma è meglio che rimanga lì, per ora.

Non si conceda, l’Assessore Boeri, a questa prova di (poca) forza. I tabloid già montano l’ennesima polemica da rotocalco: compaiono come funghi settembrini le opinioni di tuttologi, show-man di professione travestiti da storici dell’arte, critici di parte (propria) e pensatori della domenica… nessuno di costoro ha in mano le sorti culturali pubbliche della seconda Città d’Italia (e, se le ebbe, le trattò miseramente, quindi, ora, taccia).

Il Cittadino è interessato se far diventare oggetto di un’Odissea senza costrutto un quadro noto dai libri di scuola più che da una visione diretta?

Se lo chieda, l’Assessore. Egli è uomo di cultura (finalmente!) e aduso alla gestione d’impresa. E’ amministratore capace, ora chiamato a battaglie più difficili, alcune già foriere di qualche delusione. Non si perda in ciò che costituì il punto di forza dei suoi predecessori: l’arte della parola senza sostanza che distoglie da ciò che conta.

Il Milanese attento oggi pare già disertare, a soli otto mesi dall’inaugurazione, il Museo del Novecento, non concepito secondo moderni (e logici) criteri di godibilità di uno spazio pubblico culturale. Egli è però interessato a conoscere se vi è mai possibilità che Milano (e l’Italia) malgrado le attuali terribili contingenze abbia il coraggio di anteporre le priorità educative e sociali dell’arte e della cultura e le loro enormi potenzialità edificatorie e identitarie di una comunità nello sforzo di inaugurare una nuova stagione di dialogo attivo fra pubblico e privato che attragga lo studioso e l’artista (le vere ricchezze!), il collezionista e l’imprenditore e costruisca, partendo dalle opere e dai progetti, anche un Museo della contemporaneità.

Se non si potrà (ed è sempre dolorosa perdita) dar seguito al panettone libeskindiano specchio della grandeur d’argilla di una Expo benedetta – accaparrata dalla grinta morattiana cui si deve comunque rendere omaggio – che comincia solo ora a ridimensionare contorni da sempre poco chiari, si costruisca in fretta un “popolo di saggi”, si riattino gli spazi civici già disponibili delle manifatture e degli ex capannoni industriali in zona Tortona/Solari (ce ne sono da spaventare l’occhio e tutti di fascino straordinario!), si indìca una gara pubblica di solidarietà fra gli artisti italiani e internazionali di caratura (ma per scegliere opere e nomi si investano i cervelli non i “balzelli”), si stipulino convenzioni a lungo termine con i collezionisti privati per prestiti cospicui e si concedano loro dei benefici, si rinunci a qualche mostra temporanea inutilmente costosa e poco costruttiva (tanto sappiamo bene che i numeri dei biglietti strappati non possono mai compensare i costi di rassegne blockbuster), si convertano gli sponsors a sostenere con la loro provvida generosità non solo il temporaneo ma anche il permanente, che è il sale della civiltà. Non si utilizzino i denari privati solo per favorire immeritate carriere pubbliche. E, quindi, l’Assessore avochi a sé il controllo diretto e personale sui gettiti privati e sui donativi.

Egli medesimo, Stefano Boeri, architetto, senza tema di conflitto d’interessi, lavori per la Città e progetti a costi “politici” e ne segua i lavori per conto del Comune (altro che consulenze!) il Nuovo Museo di Milano. E’ l’Assessore alla Cultura, possiede mezzi tecnici e qualità professionali, lasci una sua traccia!

Si inauguri una stagione di utile ripiegamento e collazione delle forze anche intellettuali che costruirono Milano e che ci sono ancora e sono in attesa di partecipare. Si apra un dibattito pubblico costante da qui all’Expo su come riprogettare la vita della Città, che si identifichi con quella di un’Italia da ricostruire partendo dal nostro immenso patrimonio di Cultura a portata di mano e a poco costo, se non può farlo dall’Economia da riedificare con risorse difficilmente reperibili in fretta.

Ci si metta in quest’ottica e si tenti l’impensabile, lasciando le baruffe chiozzotte a coloro che in questi anni furono incapaci di sentire il battito della Città che va cambiando, ma non in direzione di una sterile e astratta internazionalizzazione d’imprese e scopi, quanto in quella della costruzione di una Società Civile internazionale già presente e consolidata. Si riparta dagli uomini e dalle idee.

Saper immaginare ciò che è impossibile e ignorare ciò che è inutile, questo è il primo requisito dell’Amministratore Pubblico nelle difficoltà.

Boeri lasci che, quando i Milanesi saranno nuovamente fieri e consapevoli delle proprie Istituzioni, del proprio patrimonio artistico e del proprio contributo culturale per la Nazione, siano essi a scegliere se il Quarto Stato debba restare all’Arengario o migrare ancora marciando per le sale austere dei palazzi dell’ufficialità come i protagonisti ritratti marciano, decisi a modificare il proprio futuro, nella tela della mano contadina e nobile dell’umile e alto pittore di Volpedo.